当我们谈论大脑的时候我们在谈论些什么

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 13:25:05

共 9 张图片实验室的师兄毕业了,导师带领大家为他庆祝。所谓庆祝,不过是坐在小酒馆里吃吃喝喝,东扯西拉地闲聊。一群脑科学家,话题不由自主地绕回到学术上来。有人 提起人类目前无法解决的三大最基本哲学问题: 其一,关于“... 全文↓作者:安婆婆 | 来自:科学松鼠会

共 9 张图片实验室的师兄毕业了,导师带领大家为他庆祝。所谓庆祝,不过是坐在小酒馆里吃吃喝喝,东扯西拉地闲聊。一群脑科学家,话题不由自主地绕回到学术上来。有人 提起人类目前无法解决的三大最基本哲学问题: 其一,关于“... 全文↓作者:安婆婆 | 来自:科学松鼠会

实验室的师兄毕业了,导师带领大家为他庆祝。所谓庆祝,不过是坐在小酒馆里吃吃喝喝,东扯西拉地闲聊。一群脑科学家,话题不由自主地绕回到学术上来。有人 提起人类目前无法解决的三大最基本哲学问题: 其一,关于“有”和“无”。如果一生二,二生三,三生万物,那么一是怎么起始的呢?有可以生于无么?其二,关于“生命”。把生命体和非生命体区别开来的标 准是什么呢?或者说,这个黑白分明的标准是否存在?其三,哈,就是“意识”。大脑怎样产生意识,我们又如何判断一个有别于我们的机体具有意识?

听 到自己的研究领域位列三大难题之一,我们这些学生都面露得色。但是老板挺一挺身子,发出一声长叹:“呃~~~啊,我需要至少三杯酒之后才能开始谈意识问 题。” 大伙哄笑起来,马上心领神会——这是挑战人类智慧极限的任务,也许耗尽一生都不会有很大进展。在这条路上找到自己的方向而不陷入绝望和盲目,是需要智慧 的。不是有诗云:

太深的问题它没答案,拔剑四顾我心茫然。穷精竭虑啊找灵感,天才也有时被井绳绊。翠花,上神经元!

太深的问题它没答案,拔剑四顾我心茫然。穷精竭虑啊找灵感,天才也有时被井绳绊。翠花,上神经元!

这种 兴奋与无奈交杂的感觉,或远或近地跟在每一个试图刨根究底的人身后。试想百年前,人们也有许多关于大脑的争论。我们相对于他们,多知道了一些什么呢?这些 知识离终极答案还有多远?我们真的有根本性的进步么?就算是这些前瞻性的问题,答案也因人而异。就像一场浩瀚大洋上的迷航,你我各自寻找立足的礁石。现在 我愿把自己所在的经纬和你分享,期待大家的视野能拼在一起,即使不能马上找出一条航道,也多了一幅个人目力不能及的地图。

我是一名生命科 学的逃兵,逃出了DNA、氨基酸、蛋白质这些分子们的战场,来到一个以大脑区域为单元的网络世界。这种经历很奇妙,因为这两个世界的教授们似乎水火不容。 如果一个分子神经学家声称,某基因导致某脑功能紊乱,这不会引来同行的反感。我却眼见研究大脑网络的教授们眉头皱成一团,严肃地指责分子生物学把世界过于 简化。我也听见手执试管的老师对用磁场扫描大脑的同学们嗤之以鼻,说你们看到的大脑不同区域的相互作用,如果不追根溯源到细胞和分子,又如何解释它的机理 呢?看起来,大统一理论不仅仅是物理学家的梦想。这些争执,也许只是同一头大象的脚爪和鼻孔罢了,哪一派都不见得把握了全貌。权衡利弊,我决定当个骑墙 派。

专业的墙头草最了解风是从哪边吹的。每一种解释,每一种思路,都有他们合理的源头和立场。细看脑科学的历程,纷繁甚于诸侯割据,每个 人站在自己的研究尺度上看见的机理都不一样。这向我们透露了一个信息,我们谈论的大脑,有着超乎想象的复杂度,而且是结构和功能上的双重复杂。剖开一个挂 钟,我们可以弄明白它怎么摆动;剖开一个指南针,我们没法从结构上知道它为啥定在一个方向,但通过地球磁场的物理知识,还是能找到答案;剖开一条青蛙腿, 它的肌肉、骨骼、神经、血管……精巧远甚于挂钟。而弄清了解剖结构之后,还需要有电化学和物理知识才能明白刺激神经为什么会引起它收缩反射。那么,剖开一 个大脑呢?迎面而来的是结构和原理的双重挑战。

Youtube 有一个视频,加州大学圣地亚哥分校的Nick Spizer 教授讲神经系统的发育。说我们脑子里一共有多少个神经细胞,唔,招一个世界上最好的博士生来数5年都数不清(可怜的博士啊)……估计在一千亿个左右。记得 有本讲银河系恒星的书叫《千亿个太阳》,真是一沙一世界,一脑一星系啊。每个细胞都向其他细胞发出连接或接收其他细胞发来的连接,平均每个细胞接收的连接 数在一万个左右。如果把细胞分分类,能有一千多种;它们组成的大脑皮层能分出一百多个区。这么一大团紧密连接的“东西”摆在面前,如果是你,会怎样着手研 究呢?是先看细胞的结构特点,还是互相连接的机制,抑或不同脑区的特征?这个特殊的“东西”就像一个跨越微观到宏观尺度的大手脚架,每一层都有人在研究。 怪不得张爱玲老师说,生命是一袭华美的梯,上面爬满了科学家。

如此一张神经元的大网,我们没法像那样看一眼挂钟就把它的运转机制了然于 胸。也许可以从最基本的问题着手,寻找和感官、情绪、语言、记忆这些现象相联系的大脑结构?这一找就是几百年。十九世纪的欧洲流行一门“颅相学”,由一个 叫做高尔(Gall)的德国人兴起,风靡一时,他们还专门发明了测颅骨形状的机器来赚钱。这些人秉持的观念是,人头骨可以按凹凸的特征来划分出很多区域, 反映出你是啥性格啥智力,甚至啥体重身高。听上去特伪科学吧,比星座还星座。可你别说,用这种分区的观念来看待脑功能在当时是挺先进的。想想胃、肝、肾、 脾、心,大脑和它们相比也是一坨皱巴巴的器官,是什么特殊结构让它产生了意识呢?那个年代还没谁知道大脑是神经元组成的,这些功能分区就把它和别的内脏器 官区别开来了。现代脑区功能的研究者仍然对细胞层面的机理不太感兴趣,也许和这个领域的理论渊源有关。

撇开高尔的伪科学不谈,十九世纪真 正的脑区功能研究来自医学领域,来自大脑受了损伤的病人。著名的例子有医生布洛卡 (Paul Broca)的发现,以他名字命名的布洛卡区位于大脑前部,额头左侧的一个地方。这里受到损伤的病人会产生一种典型的语言障碍,他们能明白话语的意思,但 说出口的句子语法紊乱,让听者无法理解。相对应的,医生魏尼克 (Carl Wernicke)在大脑中后部,耳朵后面一点的地方发现了魏尼克区,这里受损的病人说话语法正常却没有意义,同样让听者莫名其妙。这种“损伤-功能”的 研究思路,一直延续下来。二十世纪我印象最深的是铁路工人盖奇(Phineas Gage)的故事。他在25岁遭遇意外,被一根铁棍从左颧骨下方穿进头顶穿出。医生切除了他前额靠近眼眶位置的脑组织,保住他性命。盖奇丢了左眼球,其他 都康复得挺好,能像正常人一样生活了,算得医学奇迹。可他的脾气变了,不再是温和善良开朗勤劳的小伙子,而是一个嗜赌如命酗酒旷工满口粗话的二流子。那块 神奇的前额脑组织,从此引来无数好奇的目光。盖奇之后最著名的病人要数H.M.了,他被切除的两块海马组织,阻断了所有新记忆的形成。

从 布洛卡区到海马体,这些损伤病例为许多功能在脑组织中的定位提供了线索,同时也给人一种印象,似乎给大脑分区是合情合理的。找到了正确的分区,就能对号入 座对症下药地推出整个脑的工作原理。这让人联想到计算机。一个外星人来到地球,打开一台电脑的机箱,看见了CPU、主板、内存、硬盘、显卡等等组合在一 起,那么他很可能分析出电脑的工作原理。在那个电脑还是时髦新玩艺儿的年代,脑科学家们确实这样憧憬过。后来发现棘手的地方在于,大脑的运转并不是一个区 负责一个功能那么简单,不存在类似CPU和内存的分工。证据是什么呢?嗯,终于说到了激动人心的脑成像技术。二十世纪九十年代,一种用磁场探测血液中氧含 量的方法出现在脑科学领域。人们早就知道神经元是靠血管输送葡萄糖来提供能量的,神经元活跃消耗了能量,会引起血流量增加来补偿。血流增高,含氧量也随着 上去。那么探测到的含氧增加的区域,就是神经活跃的区域。

设想我们在磁共振成像仪里让一个健康人做和语法相关的测试。你猜猜会引起什么区 域的活跃?布洛卡?魏尼克?实际上,从来没有实验单单让这两个区活跃,所有的发现都有除此之外的脑区参与。语言功能是这样,其他功能都是这样。在脑损伤研 究中定义出来的部位,确实能在健康人的实验中观察到活跃,但它们从来不单独作用,总是需要其他脑区的配合。同时,不同实验中活跃的脑区也会有重合,这说明 有的脑区和多种功能相关。这又让人联想到当下一个时髦的玩艺儿——网络。有人用图论来研究脑区之间连接的特性,发现大脑中的网络和因特网、基因调控网络、 人际关系网络、物流网络等等有类似的地方,都是一个“小世界” (small world)。小世界结构能让信息以高效率传播,如果把大脑视作一台处理外界输入信息的机器,它具有这样的特性并不出人意料。

可是,大脑 真的是一台信息处理器么?有的研究者不喜欢这个类比。磁共振成像旨在寻找活跃脑区,图论方法侧重于连接的分布情况,两者都很少提到时间。但人的意识活动明 显是随时间变化的,或者说变化停止就意味着思想消亡了。就算大脑功能的组成部分都被成功找到了,它们如何灵活应变来形成充满弹性的人类认知,是探索意识的 路上无法绕开的一个问题。面对这个问题,人们把目光投向了比磁共振历史长得多的脑电波测量。通过放置在头皮表面的电极,可以无伤害地得到各处电场的强弱变 化,这比血流量的变化率要高得多。人们从工程数学中借用了许多方法来分析这些变化的特性,看它们是怎样和人类行为联系起来的。这些研究者更喜欢把大脑叫做 “动力系统” (dynamical system),用比图论更抽象但是更动态的观念去接近那个“终极答案”。

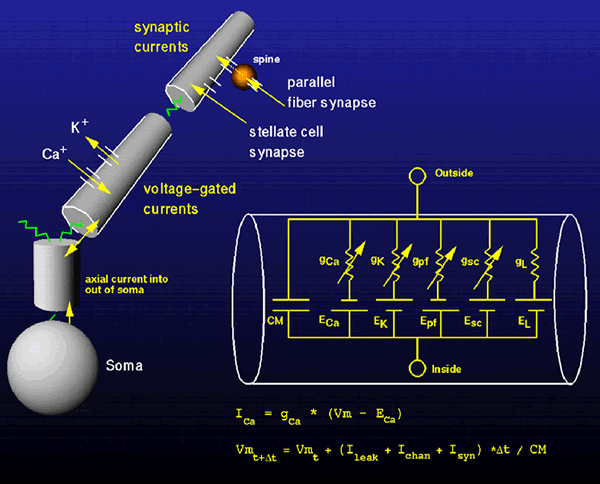

任何现有的脑成像技术都 各有局限性,但科学家的字典里没有“束手无策”这个词。他们努力寻找整合不同测量方法的方案,如果还不行,还有狠招,建模。别小看这些“耍数学手腕”的模 型家,他们中的佼佼者,霍奇金 (Alan Hodgkin)和赫胥黎 (Andrew Huxley)曾凭着一组模拟神经冲动电信号的微分方程获得了1963年的诺贝尔生理医学奖。建模者都是基于已有知识,从自己的假设出发来设计方程的,当 方程结果与现实高度吻合,无疑为假设的可信度提供了有力的证据。霍奇金-赫胥黎模型得到人们肯定,不光是它“装得像”,更因为它阐释了细胞膜内外的离子引 发神经电冲动的机制。跟随他们的步伐,后辈的研究者逐步把单个神经元的模型拓展到许多神经元的网络相互作用中去。他们面临的挑战同样来自大脑网络的复杂 性:想想你面对一千亿个这样的家伙吧,要怎样简化才能使模型可行又不失去关键的精髓呢?如果说实验人员要突破的是技术,那建模者要砸碎的是逻辑和想象力的 局限。暂时突破不了呢,干脆,你还可以试着造一个大脑出来,边观察边为模型找灵感,就像IBM的蓝脑计划那样。

关于大脑的话题谈起来就没 边,以后有时间咱再往深了说。连我这样的小兵都看得出来,终极答案还远没到指日可待的程度。我也很想在有生之年聆听某个智慧的声音说出惊天大秘密,那一句 振聋发聩的“42”……看样子指不上了。罢了,人生不如意十之八九,剩下十分之一得榨出油。作为浩浩荡荡的摸象大军一员,在各种学科交叉的人群中找乐子是 很容易的事情。当看到实验室的mm兴奋地把自己打扮起来,穿梭在三万人的神经学年会会场,我能理解她逛“学术大商场”的心情。没啥好沮丧的,就像认知哲学 家 Patricia Churchland 说的,今天人类没弄明白的问题,并不意味着将来就没有答案。